Monat: Oktober 2015

-

Kabeljau am Ende

Wer den Klimawandel unterschätzt, kann offenbar weder Fische noch Fischer retten. Diesem Zweck sollten schließlich die strengen Quoten für den Kabeljau-Fang im Golf von Maine dienen, die 2010 erlassen und zuletzt 2013 erheblich verschärft wurden. Dennoch erholt sich die Population kein bißchen, stellen Forscher eines lokalen Forschungsinstituts fest. Inzwischen ist die Zahl der Fische auf…

-

Vorbild Schweiz

In fünf Wochen beginnt in Paris der 21. Klimagipfel der Vereinten Nationen. Die Delegationen aus Europa, China und den USA werden dort vermutlich mit breiter Brust auftreten, und davon schwärmen, was sie alles für den Klimaschutz tun wollen. Insgesamt 154 Staaten haben im Vorfeld der Konferenz ihre nationalen oder regionalen Pläne eingereicht (weil die EU…

-

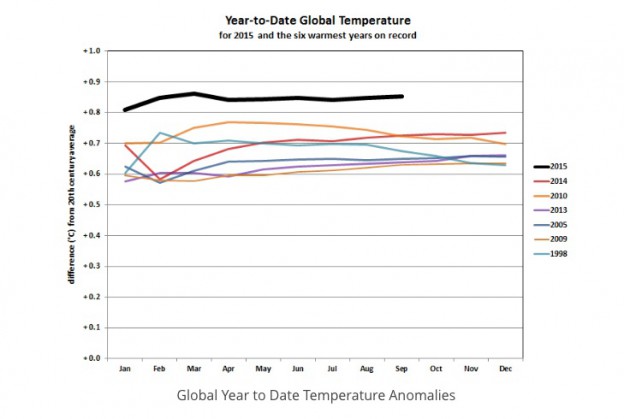

Wärme im Übermaß

Der September 2015 hat einen neuen Wärmerekord aufgestellt, meldet die US-Behörde für Ozean und Atmosphäre Noaa. Die Landmassen und alle Weltmeere zusammengefasst war die Erdoberfläche 0,9 Grad Celsius wärmer als der Durchschnitt über alle September im 20. Jahrhundert. In absoluten Zahlen zeigten die Thermometer in dem Monat statt der statistisch zu erwartenden 15,0 Grad eben 15,9…

-

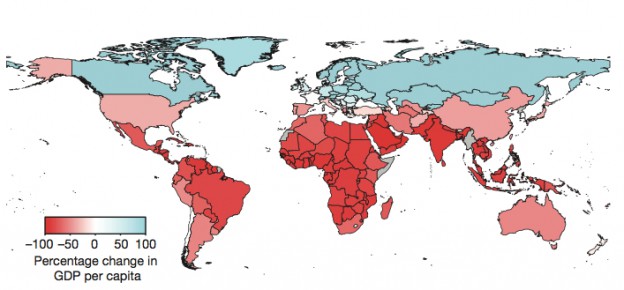

Die Goldlöckchen-Temperatur

Eine Analyse von 166 Ländern zeigt, wie ihre Wirtschaft vermutlich auf den Klimawandel reagieren wird. Entscheidend ist dabei nicht, wie groß das Nationaleinkommen ist, sondern wie hoch die jährliche Durchschnittstemperatur liegt. Jenseits von 13 Grad Celsius bringt die globale Erwärmung auch reichen Nationen Verluste. In Russland, Skandinavien oder Kanada können sich die Menschen eigentlich auf…

-

Der Anfang und eine Erklärung

Laufendes Gut Was ist denn das für ein Titel für einen Blog – Laufendes Gut? Nun, der Begriff kommt aus der Schifffahrt und bezeichnet alles Tauwerk, alle Drahtseile oder Ketten, die nicht an beiden Enden befestigt sind und sich bewegen. Im Gegensatz zum stehenden Gut, das vor allem der Stabilität des Schiffs dient – wie…