Schlagwort: Noaa

-

Schonzeit für Riffe

Wenn die Fische zu scheu wurden, gaben ihnen die Dorf-Ältesten eine Auszeit. In der Gemeinschaft der Muluk, wohnhaft an der Ostküste der Insel Karkar in Papua-Neuguinea, stoppten sie die Fischerei über einigen Dutzend Hektar Korallenriffen, wenn die Fänge zu stark zurück gingen. Nach ein oder zwei Jahren, so erzählte man sich in den Dörfern, würden die Fische…

-

Welche Pause?

„Seepage“, das ist im Englischen ein technischer und geologischer Begriff, der etwas mit Ein- oder Durchsickern zu tun hat. Je nach den beteiligten Flüssigkeiten kann der Vorgang einigermaßen unappetitlich werden, und es ist anzunehmen, dass diese Assoziation Stephan Lewandowsky und Naomi Oreskes ganz willkommen war. Sie haben den Begriff nämlich ins Feld der Wissenschaftsgeschichte übertragen.…

-

Der Klimawandel ist da, da und da

Bis vor kurzem haben Klimaforscher diese Frage gehasst: „Ist das schon der Klimawandel?“ Wenn Wälder brannten, Städte glühten, Felder vertrockneten oder anschwellende Flüsse Dörfer versenkten, dann rief bestimmt jemand an und wollte das wissen. Und meist war dann die Antwort: Es ist unmöglich, für ein einzelnes Extremereignis genau anzugeben, was es ausgelöst hat – oder…

-

Wo das Meereis bleibt

Auf Spitzbergen hat der Klimawandel kurz der Jahrtausendwende richtig angefangen. Der Osten der Inselgruppe war bis dahin fest im Griff des Meereises. Wenn es dort 15 eisfreie Tage im Jahr gab, war das schon eine Ausnahme; mehr als 50 kamen praktisch nicht vor. Das begann sich in den späten 1990er-Jahren zu ändern: Der Trend der…

-

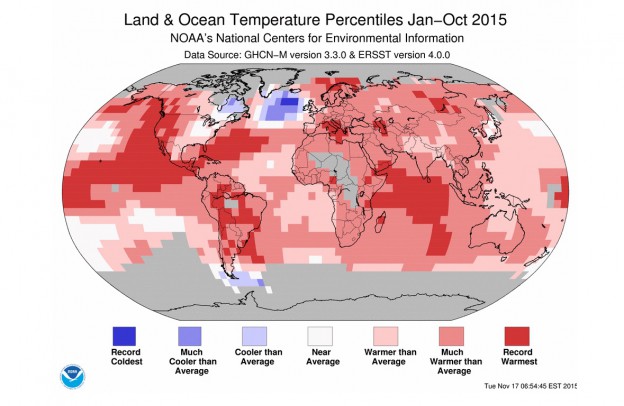

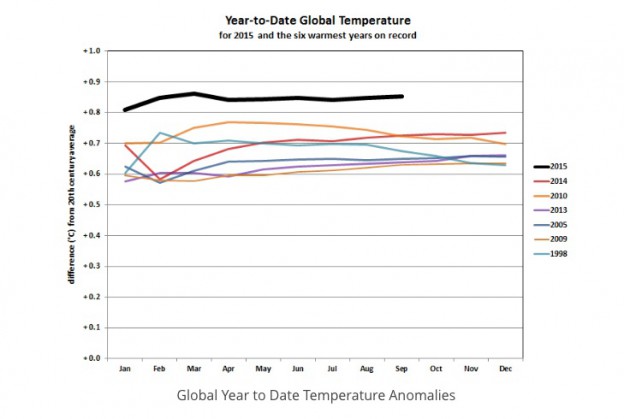

Wärme im Übermaß

Der September 2015 hat einen neuen Wärmerekord aufgestellt, meldet die US-Behörde für Ozean und Atmosphäre Noaa. Die Landmassen und alle Weltmeere zusammengefasst war die Erdoberfläche 0,9 Grad Celsius wärmer als der Durchschnitt über alle September im 20. Jahrhundert. In absoluten Zahlen zeigten die Thermometer in dem Monat statt der statistisch zu erwartenden 15,0 Grad eben 15,9…