Bis vor kurzem haben Klimaforscher diese Frage gehasst: „Ist das schon der Klimawandel?“ Wenn Wälder brannten, Städte glühten, Felder vertrockneten oder anschwellende Flüsse Dörfer versenkten, dann rief bestimmt jemand an und wollte das wissen. Und meist war dann die Antwort: Es ist unmöglich, für ein einzelnes Extremereignis genau anzugeben, was es ausgelöst hat – oder dass es ohne Klimawandel niemals hätte entstehen können.

Doch inzwischen stellen sich die Wissenschaftler die Frage selbst. Dieser Zweig ihrer Disziplin heißt inzwischen „Attribution“, also Zuordnung. „So wie sich die Wissenschaft der Zuordnung von Ereignissen weiter entwickelt, wird auch unsere Fähigkeit wachsen, den Einfluss von Klimawandel und natürlicher Variation auf einzelne Wetterextreme auseinander zu halten“, sagt Thomas Karl, der bei der US-Behörde für Ozeane und Atmosphäre (Noaa) für Umweltinformation zuständig ist.

Seine Abteilung hat am Donnerstag zum vierten Mal einen Sonderband heraus gegeben, in dem Extremereignisse – diesmal des Jahres 2014 – darauf untersucht werden, ob der menschliche Einfluss auf das Klima etwas damit zu tun hatte (Bulletin of the American Meteorological Society, Bd. 96, Dezember 2015, online). „In all den vier Jahren hat der Bericht gezeigt, dass zum Beispiel extreme Hitze etwas mit den zusätzlichen Treibhausgasen in der Atmosphäre zu tun hat“, sagt Karl. „Wenn es aber um Niederschlägen geht, ist das noch nicht so überzeugend.“

28 Extremereignisse des Jahres 2014 untersuchen die Wissenschaftler in insgesamt 32 Studien. Die Ereignisse reichen von Hurrikanen in Hawaii und Waldbränden in Kalifornien über Dürre in Afrika und Lawinen in Nepal bis zu Starkregen in Neuseeland und dem Meereis der Antarktis. In den 32 Einzelstudien sagen die Forscher neunmal nein, fünfmal vielleicht und 18-mal ja, da gibt es einen Effekt des Klimawandels. Sie beeilen sich indes hinzuzufügen, sie sprächen von „probabilistischem, nicht deterministischem“ Einfluss. Der Klimawandel macht Extremereignisse also erkennbar wahrscheinlicher, aber er ist nicht allein für sie verantwortlich. Und die Wissenschaftler räumen auch ein, dass ihre Auswahl der Fallbeispiele nicht repräsentativ ist. So führt die meteorologische Weltorganisation in ihrem Bericht über 2014 noch Überschwemmungen in Afrika und Südamerika sowie eine Dürre in Zentralamerika auf, die in dem Noaa-Sonderband fehlen.

Geradezu symbolisch ist ein Ereignis, das sich genau in Raum und Zeit fixieren lässt. Es passierte im australischen Brisbane, der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland. Dort trafen sich Mitte November 2014 die G20-Staaten zum Gipfel, Politiker wie US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel waren angereist. Die australischen Gastgeber um Premierminister Tony Abbott versuchten zwar, das ihnen missliebige Thema Klimawandel klein zu halten, doch die globale Erwärmung drängte in Gestalt einer Hitzewelle mit Macht auf die Tagesordnung. Am zweiten Gipfeltag erreichten die Temperaturen 39 Grad Celsius; 27 Grad wären an einem solchen Frühlingstag zu erwarten gewesen. Verantwortlich war, wie australische Wissenschaftler jetzt belegen, auch der Klimawandel.

Der Einfluss des Klimawandels auf die Hitzewelle beim G20-Gipfel in Brisbane 2014: Schwarz sind historische Beobachtungen, blau Modellrechnungen ohne und rot solche mit Klimawandel. Die tatsächlich gemessenen Temperaturen liegen weit über der normalen Verteilung. Quelle: Andrew King et al, doi: 10.1175/BAMS-D-15-00098.1, im BAMS-Sonderband, Figure 28.1.

Bei Hitzewellen ist die Beweislage in der Regel besonders klar. In den nun vier Noaa-Berichten, stellt ein Team um Stephanie Herring von der Behörde fest, hätte erst eine von 22 Studien bei Hitzewellen keinen Einfluss des Klimawandels gefunden. Auch diesmal zeigen alle Analysen einen solchen Effekt. Für Brisbane im November 2014 hat die globale Erwärmung die brutale Hitze um 44 Prozent wahrscheinlicher gemacht, rechnet ein Team australischen Klimaforscher vor. Um solche Aussagen zu gewinnen, nutzen die Forscher Klimamodelle, in denen sie die Menge an Treibhausgasen in der Luft frei wählen und den Klimawandel sozusagen abschalten können. Sie vergleichen also die reale Welt mit einer fiktiven. Dabei kommen oft noch deutlich größere Aufschläge auf die Wahrscheinlichkeit als beim Beispiel Brisbane heraus, dass eine Hitzewelle entsteht. Sie werden meist nicht mehr als Prozentzahl ausgedrückt, sondern als Faktor. In anderen Teilstudien schreiben die jeweiligen Autoren, die Spitzentemperaturen in Argentinien im Dezember 2013 sei durch den Klimawandel fünfmal so wahrscheinlich geworden, die Hitze in Nordchina im Sommer 2014 elfmal und die Thermometerausschläge im australischen Herbst 2014 (im Mai) sogar 23-mal so wahrscheinlich. Auch die Rekordwärme in Europa im ganzen Jahr 2014 sei durch den Klimawandel zehnmal so wahrscheinlich geworden wie ohne, besagt eine Studie.

Die Wärme hat womöglich auch in Kalifornien zu einer extremen Saison der Waldbrände geführt. Für 2014 berichtete Cal-Fire von 1000 Bränden mehr als im Fünf-Jahres-Durchschnitt. Und 2015 ging es weiter: Bis Ende Oktober hatte es fast 2000 Feuer mehr gegeben als zur gleichen Zeit ein Jahr zuvor (allerdings sind die Angaben der verbrannten Fläche in den offiziellen Statistiken etwas rätselhaft). Doch obwohl der Zusammenhang klar erscheint, tun sich die Forscher schwer, bei einzelnen Feuern oder sogar einer ganzen Saison den Einfluss des Klimawandels fest zu machen. Sie erwarten jedoch, dass die globale Erwärmung in Zukunft zur weiter steigenden Zahlen der Brände und der betroffenen Waldflächen beitragen wird. „Wenn wir die Tendenz betrachten, zeigen die Daten eindeutig einen Anstieg“, sagte der Leitautor dieser Studie, Jin-Ho Yoon vom Pacific Northwest Laboratory bei Climate Central.

Feuer im Yosemite-Nationalpark im Juli 2014. Foto: Stuart Palley/EPA

Interessant, wenn auch ähnlich unentschieden, ist die Analyse des Meereises um die Antarktis. Dessen Fläche hatte im Jahr 2014 zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Schwelle von 20 Millionen Quadratkilometern überschritten – es war der dritte Rekord in Folge. Im Südpolarmeer zeigt sich also der umgekehrte Trend wie im Norden. Verantwortlich war 2014 ein Feld ungewöhnlicher Winde, die schwimmende Eisschollen vom Kontinent Antarktis weg nach außen trieben, weil sie besonders kalte Luft relativ weit nach Norden brachten. Besonders zu bemerken war das in den Sektoren die Antarktis, die südlich von Neuseeland und vom mittleren Indischen Ozean liegen. Die Autoren haben sich dann, unter anderem mithilfe eines Supercomputers in Barcelona bemüht, einen menschlichen Einfluss auf diese Windfelder zu erkennen. Richtig gelungen ist es ihnen aber nicht.

Auch bei allem, was mit Regen oder fehlendem Regen zu tun hat, ist das Bild durchwachsen, wie schon von Thomas Karl angekündigt. Dürre zum Beispiel kann schließlich durch mangelnde Niederschläge, größere Hitze oder eine Kombination aus beidem ausgelöst werden. Zwei Studien zur Trockenheit in Ostafrika 2014 kommen darum zu widersprüchlichen Ergebnissen: die eine sieht den Effekt des Klimawandel, die andere eher nicht. Den Wassermangel in Brasilien erklärt ein weiteres Team durch steigende Bedürfnisse einer wachsenden Bevölkerung. Auch eine menschliche Ursache, aber eben nicht der Klimawandel. Übermäßiger Regen wiederum hatte 2014 Großbritannien, Südfrankreich, Indonesien und Neuseeland getroffen. Nur für das letzte Beispiel glauben die Forscher den Einfluss des Klimawandels belegen zu können, bei den europäischen Ländern liefert die Analyse nur ein „Vielleicht“, und die Regenfälle in der indonesischen Hauptstadt Jakarta seien nicht einmal ungewöhnlich gewesen.

Dagegen habe der Klimawandel einen extremen Wintersturm über dem Himalaja in Nepal begünstigt, sagt eine Studie. Das bisher seltene Zusammentreffen eines tropischen Zyklons im Golf von Bengalen mit einer kurzlebigen Wetterdepression, die dem Sturm den Weg zum Gebirge bahnte, werde in Zukunft häufiger vorkommen, so das Autorenteam. Im Oktober 2014 verloren dadurch laut der Studie allein 43 Menschen in Lawinen ihr Leben.

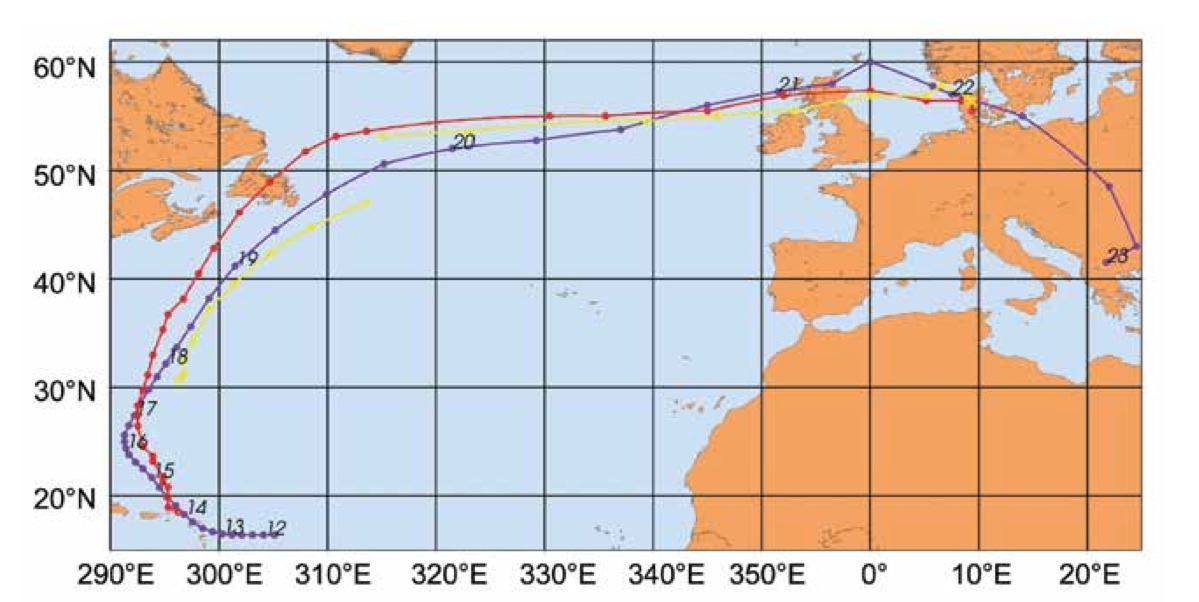

Der Weg des Hurrikans Gonzalo im Oktober 2014 nach Europa. Die tatsächliche Zugbahn ist violett, langfristige Vorausberechnungen seiner Route sind rot, kurzfristige gelb. Quelle: Frauke Feser et al, doi: 10.1175/BAMS-D-15-00122.1, im BAMS-Sonderband, Figure 11.1

Im gleichen Monat wurde Europa von einem starken Sturm getroffen, der sich aus dem Hurrikan Gonzalo in der Karibik entwickelt hatte. Dieser war um den 12. des Monates entstanden und dann binnen elf Tagen in einem weiten Bogen bis nach Griechenland gereist. Das, stellt eine Forschergruppe mit starker deutscher Beteiligung fest, war aber nicht so ungewöhnlich, wie es zuerst aussah. Winterstürme in Nordamerika und Hurrikane auf Hawaii seien aber sehr wohl durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden.

Christopher Schrader, alle Rechte vorbehalten

Hinweis: Dieser Beitrag beruht auf einem Artikel, den ich für die Süddeutsche Zeitung geschrieben habe.