Schlagwort: Wetterstatistik

-

Der Klimawandel ist da, da und da

Bis vor kurzem haben Klimaforscher diese Frage gehasst: „Ist das schon der Klimawandel?“ Wenn Wälder brannten, Städte glühten, Felder vertrockneten oder anschwellende Flüsse Dörfer versenkten, dann rief bestimmt jemand an und wollte das wissen. Und meist war dann die Antwort: Es ist unmöglich, für ein einzelnes Extremereignis genau anzugeben, was es ausgelöst hat – oder…

-

Kabeljau am Ende

Wer den Klimawandel unterschätzt, kann offenbar weder Fische noch Fischer retten. Diesem Zweck sollten schließlich die strengen Quoten für den Kabeljau-Fang im Golf von Maine dienen, die 2010 erlassen und zuletzt 2013 erheblich verschärft wurden. Dennoch erholt sich die Population kein bißchen, stellen Forscher eines lokalen Forschungsinstituts fest. Inzwischen ist die Zahl der Fische auf…

-

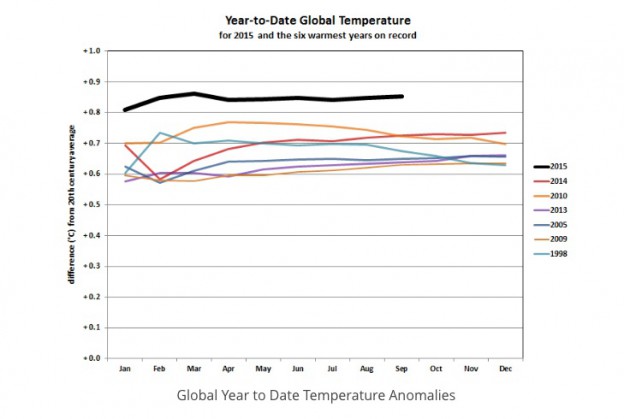

Wärme im Übermaß

Der September 2015 hat einen neuen Wärmerekord aufgestellt, meldet die US-Behörde für Ozean und Atmosphäre Noaa. Die Landmassen und alle Weltmeere zusammengefasst war die Erdoberfläche 0,9 Grad Celsius wärmer als der Durchschnitt über alle September im 20. Jahrhundert. In absoluten Zahlen zeigten die Thermometer in dem Monat statt der statistisch zu erwartenden 15,0 Grad eben 15,9…